"A evasão fiscal inglesa iria ganhar fama no

rock n’ roll" - Jack White

rock n’ roll" - Jack White

A banda capa de Junho da Rolling Stone brasileira. O CD que re-lançado, voltou ao primeiro lugar das paradas no Reino Unido. Título de um dos documentários selecionados para o festival de Cannes desse ano. Uma semana dedicada a eles no programa de auditório americano Late Night with Jimmy Fallon. Se você sabe o que significa "cultura pop", cansou de ouvir/falar/vê-los nos últimos 45 anos. Mas nos últimos 30 dias todo mundo esteve falando deles mais do que o normal. Por quê?

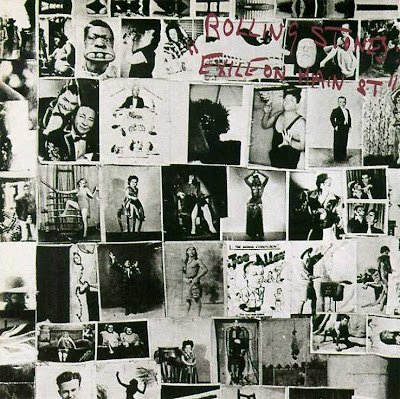

A banda capa de Junho da Rolling Stone brasileira. O CD que re-lançado, voltou ao primeiro lugar das paradas no Reino Unido. Título de um dos documentários selecionados para o festival de Cannes desse ano. Uma semana dedicada a eles no programa de auditório americano Late Night with Jimmy Fallon. Se você sabe o que significa "cultura pop", cansou de ouvir/falar/vê-los nos últimos 45 anos. Mas nos últimos 30 dias todo mundo esteve falando deles mais do que o normal. Por quê?Bom, o motivo alegado é o re-lançamento e a comemoração dos 40 anos – que na verdade são 38 - do álbum Exile On Main Street. E toda a lenda por traz do making-of. O álbum é considerado quase que unanimemente um dos melhores álbuns da história do rock. E a forma e o contexto em que foram gravados também.

O lugar era Inglaterra. O ano, 1971. Se você gostava de rock n’ roll, sua banda número 1 provavelmente era os Rolling Stones. O cenário era de ressaca. O fim do movimento (legítimo) "Paz, Amor e Ácido" somado às mortes de personalidades e bandas relevantes causaram a sensação que os anos 60 não deram certo. “Brown Sugar” dominava as paradas, mas nenhum álbum dos Stones havia chegado ainda ao patamar de obra prima do estilo, que até então, pertenciam aos Beach Boys e aos Beatles. E devido ao não pagamento de impostos - na época extremamente altos na Grã-Bretanha – os meninos da vez tiveram que fugir do próprio país para não serem presos.

O local escolhido foi a mansão de Keith Richards, na região da Riviera Francesa, litoral sul da França. O álbum, que é caracterizado primordialmente pela influência da música negra americana, foi gravado no local que é sua antítese. As letras tratam de estradas americanas, sexo e amor sem compromisso. É difícil de acreditar que muito do que é dito não foi de fato vivido pelos integrantes. E essa influência – que sempre é Robert Johnson, segundo Keith Richards – transcende o conteúdo lírico. A arte foi toda baseada nas fotos do profissional que acompanhou a jornada da banda, Norman Seeff. Tons escuros que transmitem rock n’ roll e música negra old school. A melodia e os arranjos não são só inovadores, são inclassificáveis. Apesar de simples, apenas sete de suas dezoito faixas possuem mais que quatro minutos, o que não o tornou o álbum mais popular dos discos dos Stones. Os críticos disseram que os Stones não tinham gênero definido com toda aquela mistura. O público estranhou a notável diferença do som. Mas todos eles voltariam atrás com o tempo.

As inovações não começam com a influência dos mestres de blues, já que não foi a primeira nem a última vez em que os Stones fizeram algo do tipo. Porém, o piano, sax e o uso de corais nos backing vocals, todos usados de forma sofisticada, remetem a música gospel e country. E o que se destaca é a sincronia entre os integrantes. Como diz um amigo meu: "é diferente de Sticky Fingers porque não é só um bando de caras querendo fazer barulho com sua guitarra - não que isso seja uma coisa ruim. Mas em Exile eles finalmente adquirem maturidade musical. E isso por causa da música em si, não da produção".

As inovações não começam com a influência dos mestres de blues, já que não foi a primeira nem a última vez em que os Stones fizeram algo do tipo. Porém, o piano, sax e o uso de corais nos backing vocals, todos usados de forma sofisticada, remetem a música gospel e country. E o que se destaca é a sincronia entre os integrantes. Como diz um amigo meu: "é diferente de Sticky Fingers porque não é só um bando de caras querendo fazer barulho com sua guitarra - não que isso seja uma coisa ruim. Mas em Exile eles finalmente adquirem maturidade musical. E isso por causa da música em si, não da produção".A situação psicológica da banda, intensificado com o excesso de drogas usadas e principalmente, o exílio em si, resultaram no álbum mais ousado de uma banda já ousada. As condições precárias de gravação – apesar da finalização e masterização em L.A. - proporcionaram crueza e sinceridade ao som. E o contexto escandaloso que aparece só no título aumentou a lenda da obra. O único fator não presente de um álbum de sucesso foi um hit. Exile On Main Street é um disco – e talvez o melhor deles - para ouvir no carro enquanto você está em uma estrada no interior dos Estados Unidos. E no litoral francês. E em qualquer lugar do mundo no meio do caminho.

Ler mais...