Blank Generation é mais um dos grandes álbuns lançados em 1977, o ano em que o punk mostrou sua cara para o mundo. A faixa que deu nome ao disco é icônica ao ponto de servir de sinônimo para a primeira onda de artistas que propuseram fazer algo porque queriam, gostavam e tinham algo a dizer, ainda que não se enquadrassem nos padrões e gostos setentistas. “Down at the Rock and Roll Club” é um verdadeiro documento dessa efervescência. “Who Says?”, do niilismo. Esse também é o debut de Richard Hell finalmente liderando um grupo, o Richard Hell and the Voidoids. Até então, mesmo tendo personificado (e há quem diga, criado) o estilo e comportamento que mais tarde seriam chamados “punk”, Hell havia sido ofuscado por colegas no Television e no The Heartbreakers. Dessa vez todos os olhos estavam sobre ele.

Blank Generation é mais um dos grandes álbuns lançados em 1977, o ano em que o punk mostrou sua cara para o mundo. A faixa que deu nome ao disco é icônica ao ponto de servir de sinônimo para a primeira onda de artistas que propuseram fazer algo porque queriam, gostavam e tinham algo a dizer, ainda que não se enquadrassem nos padrões e gostos setentistas. “Down at the Rock and Roll Club” é um verdadeiro documento dessa efervescência. “Who Says?”, do niilismo. Esse também é o debut de Richard Hell finalmente liderando um grupo, o Richard Hell and the Voidoids. Até então, mesmo tendo personificado (e há quem diga, criado) o estilo e comportamento que mais tarde seriam chamados “punk”, Hell havia sido ofuscado por colegas no Television e no The Heartbreakers. Dessa vez todos os olhos estavam sobre ele.Este não é mais um texto louvando Blank Generation.

É um texto sobre o recém lançado Destiny Street Repaired (selo Insound, Setembro de 2009).

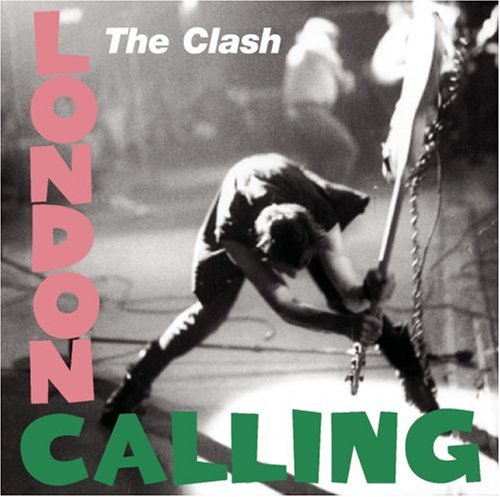

Em 1982 o punk não era nenhuma novidade. Longe disso. Sid Vicious estava morto há três anos; o London Calling saiu mais ou menos na mesma época, 1979, ano que o Blondie conquistou a fama mundial com “Heart of Glass”. Os Ramones lançariam em 83 seu sétimo disco. Foi esse o contexto de Destiny Street, o negligenciado segundo álbum do Richard Hell and the Voidoids.

Destiny Street Repaired foi um projeto ousado, arriscado, meio estranho e felizmente bem-sucedido, embora haja controvérsias entre os extremistas. O disco foi literalmente regravado. Vocais, inclusive.

Destiny Street Repaired foi um projeto ousado, arriscado, meio estranho e felizmente bem-sucedido, embora haja controvérsias entre os extremistas. O disco foi literalmente regravado. Vocais, inclusive.Vou poupar quem se deu o trabalho de chegar até aqui dos detalhes técnicos, até porque eu não sou nenhuma expert, mas o fato é que um Destiny Street remasterizado estava fora de questão já que os originais foram perdidos. Falta de profissionalismo da gravadora. A única opção seria regravar.

Em 1982 Richard Hell era um junkie de heroína. Segundo o próprio, ele estava tão debilitado pelo uso de drogas que simplesmente não tinha iniciativa ou preocupação em fazer um bom disco. Ainda segundo ele, a produção e os arranjos foram inapropriados, transformando canções simples e bem construídas em barulho de guitarras. O Repaired é então a tentativa de consertar tudo isso e ao ouvi-lo, não só a insatisfação de Hell faz sentido mas como o resultado da nova versão se mostra bem positivo.

Apesar de todos os problemas, o Destiny Street original não é ruim. Na verdade, é bem legal. E não, o Repaired não faria falta para o público. Afinal, o disco que atrai interesse não é o Destiny Street, é o Blank Generation, por todos aqueles motivos citados acima, e os dois são bem diferentes. Vale lembrar também que o original está esgotado há anos, ou seja, o Repaired é a única versão disponível.

Despindo-se dos julgamentos prévios, dá sim pra notar melhoras na nova versão. A parte instrumental das músicas nem se compara. Os vocais... Bem, em algumas faixas ficaram um pouco estranhos. "Going, going, gone", cover do Dylan, impecável no original, foi uma delas. Por outro lado, "Downtown at Dawn" e "I Can only give you everything" ficaram bem melhores. E a versão definitiva de "Time", uma das músicas mais marcantes que Hell já escreveu, continua sendo a dos Neon Boys. Mérito de Tom Verlaine.

A comparação entre as duas versões é inevitável, mas desnecessária. O Repaired não é melhor ou pior, ele é diferente. Ele não vai substituir o de 82, vai complementá-lo. As duas versões, junto com Blank Generation, formam um quadro bem completo da carreira musical de Richard Hell, refletindo também os altos e baixos de sua vida pessoal. Sem entrar em detalhes, no momento ele com certeza está num alto.

Flaubert reescrevia seus romances à exaustão e às vezes surge um DVD com o “director’s cut”, mas não se vê bandas refazendo seus trabalhos, mesmo que sejam realmente ruins. Isso que Richard Hell fez foi muito corajoso, embora mostre que mesmo tendo amadurecido muito dos anos setenta pra cá, ele continua não ligando muito para o que pensam dele; ele faz o que ele quer. E isso é muito punk. E só mais um dos vários motivos para conhecer o trabalho desse cara.

(Abaixo, umas observações, porque isso aqui ficou muito longo.)

Versão de 82:

OBS.:

- O guitarrista original dos Voidoids, Robert Quine, cometeu suicídio em 2004. Eu queria falar isso no texto, mas não consegui abrir nenhuma brecha.

- A capa original não é essa que eu coloquei, é essa. Ela foi modificada pelo artista plástico escocês Jim Lambie. Ficou melhorzinha, a outra estava péssima.

- O Destiny Street original, como disse, está esgotado. O Repaired pode ser comprado direto pela gravadora Insound ou pelo site oficial do Hell.

- Se você não quiser comprar nada, é fácil de baixar o Destiny Street por aí, mas o Repaired, não. Vale mais a pena baixar faixa por faixa nos Soulseek da vida do que ficar procurando.

- "Mas quem era da Blank Generation?", você pergunta. Eu não sou fã de coletâneas, porém essa aqui é muito boa.

Ler mais...

.jpg)